*

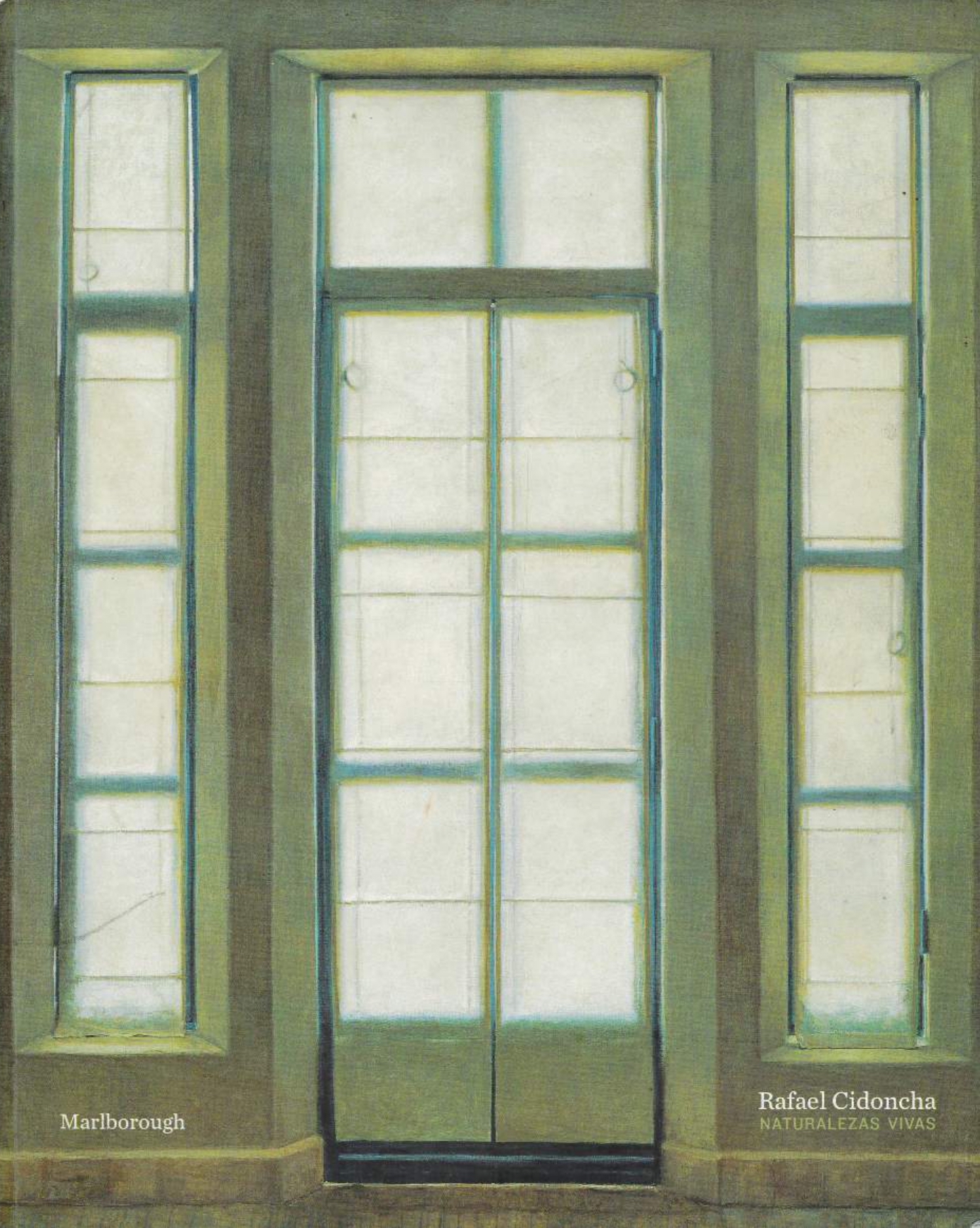

QU’EST-CE QU’UNE NATURE MORTE ?

« Ceci n’est pas une pipe », disait Magritte en légende de sa fameuse Trahison d’une image.

Eh bien j’ai envie de dire, de la même façon, face à telle ou telle de ces œuvres que présente aujourd’hui Rafael Cidoncha : « ceci n’est pas une nature morte ».

A cause des portraits, fort nombreux ?

A cause de tous ces visages, si présents, incarnés, chemins de lumière de l’exposition, repères pour l’esprit, pierres d’angle de son architecture invisible – et, par définition, bien vivants ?

Oui, bien sûr ; à cause des portraits, déjà ; mais à cause, aussi, des fleurs, des arbres, des toits de la ville, des colonnades ; à cause du service à thé sur les zelliges, des compotiers, cactées, palmiers plus vrais que nature, labyrinthes dans le coucher de soleil, mosaïques, drapés de tissu, fontaines ; à cause des choses mêmes et à cause de la manière qu’il a, lui, Cidoncha, de coucher les choses mêmes sur la toile

Le contraire des « cose naturale » de Vasari.

Le contraire des natures « illuminées » de Diderot ou « silencieuses » de Chirico. L’inverse, j’y insiste, de la convention des natures mortes.

Pour commencer, ses toiles parlent.

Oui, cela peut surprendre, mais je crois vraiment qu’elles parlent.

Tendez l’oreille, vous verrez. Ou plutôt vous entendrez. Il y a des peintres qui vous en mettent plein la vue. Lui, Cidoncha, nous en met plein les oreilles. Les voix de Marrakech. Les voix de ces humains qui vous ont précédés, là, dans ces murs, sur ces terrasses qui n’ont pas changé et qui sont toujours, telles qu’en elles-mêmes, les terrasses de la très ancienne maison Getty.

Patrick Lichfield les a photographiées. Cidoncha les a peintes. Mais ses peintures sont des trompe-l’œil qui trompent sur cela même que l’œil, d’habitude, fixe et identifie : les années qui passent ou non, le temps perdu et retrouvé, l’irréversible, l’inconséquent…

On the road, for ever.

Soft Machine, toujours là.

Talitha dans son manteau de zibeline, un soir de grand froid, sur le toit le plus haut.

La Nadja pop des âges surréalistes américains errant, j’en jurerais, dans l’allée centrale entre les arbres. Les trois J. ressuscités ; les trois mêmes J., oui – J comme Janis (Joplin), Jimi (Hendrix), Jim (Morrison) – dont, entre mille, au bout de la passerelle qui surplombe les jardins, dans la dernière fente du rideau blanc où joue la lumière de midi, j’ai reconnu l’ombre furtive.

Brando, bien entendu, dans la chambre du même nom.

Black is black que, d’époque en époque, siffle un merle du Maroc.

Bill Willis et ses yeux passés au khôl – déjà réincarné en… il est là, devinez qui.

Et puis le vieux Wazani – celui qui a tout vu et tout entendu, le vrai passeur des bonheurs d’autrefois vers le bel et vivace aujourd’hui, l’ange du lieu.

Ce n’est pas une expo c’est un roman.

Ce n’est pas une succession de toiles, c’est une comédie humaine, un récit muet, une saga.

C’est l’histoire en creux d’une génération, la beat, si mal nommée, car pas si beat que cela, ni si génération, ni si passée, ni si révolue.

Une maison hantée, d’accord ; mais rien de plus présent, ni vivant, que cette hantise-là, croyez-moi…

Cidoncha, ensuite, refroidit ses toiles.

Les peintres de natures mortes, d’habitude, se croient obligés de chauffer la colle, pardon : la toile, et de nous donner à voir et penser une nature, morte c’est vraie, mais pas complètement, bruissante de magie, pleine de mystères et de présages en tous genres et toutes langues, sacralité diffuse, prodiges en suspension, thaumaturgie, arcanes.

Objets inanimés avez-vous donc une âme ?

Oh oui, répond le peintre !

Plus qu’une âme, un esprit !

Plus qu’un esprit, un secret !

Toute cette vieille histoire, qui mettait Baudelaire en fureur, de « légumes sanctifiés » ou, comme disaient ses maîtres lointains, de bosquets sacrés idolâtrés !

Cidoncha dit l’inverse. Il peint des légumes athées. Des bosquets vides et des festins nus. Il donne des feuilles de bananiers qui sont des feuilles de bananiers. Des sols de céramique dont l’âme tient, tout entière, dans la touche compacte, serrée, de la couleur qui les compose et les sature. Il peint des fleurs, belles comme les tulipes de Kant, complètes parce que coupées, sans fin, formes parfaites et qui ne faneront plus.

Talitha Getty, oui. Le petit sacré, le mystère, la confidence tue des choses, leur promesse entrevue, scellée dans l’éther de l’indicible, fantasmagorique – occulte, non. Et encore moins, comme dit un autre philosophe, le soulier que l’on confondrait avec une oreille et qui ferait de l’amour de l’art je ne sais quel art de la sorcellerie, de la nostalgie ou de la gnose…

Fin de la géomancie et de ses prestiges.

Commencement de la lumière humaine et de la beauté vraie, qui parle des âmes et aux âmes.

Triomphe de l’art sur la nature, de l’illusion sur l’enchantement et du réel tel qu’il est, avec sa part de matérialité, d’épaisseur obscène, d’imperfection, voire de péché, sur un surréel transfiguré et anobli par le passage au chevalet : voilà des toiles qui, je le répète, ne rivalisent pas avec la photo mais la surjouent – voilà une peinture virile, aux arêtes vives, presque sèches, qui dit l’évidence des choses, leur parti pris têtu, contre la tentation du sens caché et exhumé.

Delacroix, si l’on veut, mais qui serait passé par Juan Grís.

Chassériau, mais qui aurait connu les figures de Georges Braque.

Un orientalisme dessiné, géométrique, où chaque ligne lutterait pour sa propre survie – et pour la nôtre.

Car je regarde, enfin, Cidoncha.

Je le vois à l’œuvre, là, debout, des journées entières, au milieu du riad principal, visage fermé et regard acéré, bloc d’énergie concentrée, farouche, dur, comme s’il livrait bataille.

Je l’observe, des heures sans prononcer un mot, sourd au bruit qui l’entoure, pinceau sec comme une plume, chaos de couleurs sur sa palette, et le sourire qui lui revient quand, tard, très tard, après des heures d’ébauche et de dessins, commence d’apparaître un peu d’ordre sur sa toile.

Je le soupçonne, à cet instant, de nourrir un rêve étrange et qu’il n’avouera pas.

Comme si les ombres, les lumières, les objets autour de lui, les feuilles sur les arbres, leurs branches, leur écorce, étaient sur le point de disparaître et que, par le pinceau, il les retenait.

Comme si le monde lui-même n’était plus, tout à coup, ni si stable ni si sûr qu’il y paraît et qu’il lui revenait, lui, peintre, par le geste de le peindre, de le réassurer dans son évidence, sa force, peut-être sa gloire.

Comme si l’être, oui, pouvait cesser d’être ; comme s’il pouvait, comme un corps, s’arrêter de respirer ; comme si des forces mal connues le tiraient vers le néant et qu’il était de la responsabilité de l’artiste de résister à ces forces et d’en conjurer le charme mauvais.

Ces arêtes de couleur vive.

Ces lignes, presque trop nettes, qui sont comme des nerfs en attente de leur chair.

Ces poches de lumière qui semblent des aimants autour desquels formes et matières continueraient de s’agréger.

Vocation métaphysique de la peinture.

Responsabilité du peintre à l’égard des choses qui, sans lui, pourraient s’effondrer.

Peindre, oui, contre la mort, c’est-à-dire contre le temps, désastre et désêtre mêlés, précarité, néant.

Cidoncha, là, me fait penser à ces kabbalistes qui pensent que tient à eux la consistance des mondes.

Il me rappelle ces Sages des maisons d’étude d’Europe centrale qui disaient : « Dieu a créé le monde mais a laissé aux hommes et, éminemment, à quelques-uns d’entre eux le soin de faire qu’il ne se décrée pas. »

Telle est la noblesse de son art.

Telle est la beauté extrême, et ultime, de ces tableaux.

Pari contre la mort et contre la nature, la joie – Zahia – de peindre.

Réseaux sociaux officiels