Ce soir possible de mars 1978, le premier secrétaire devenu Premier ministre quitte l’Élysée ou il vient de recevoir de M. Giscard d’Estaing navré et intéressé, sa nomination constitutionnelle. La C.X. noire des princes de toujours roule vers Matignon : il parait que c’est au moment où elle passe la Seine au pont de la Concorde que le héros qui l’occupe connait sa première interrogation essentielle. Au loin, l’immense rumeur du peuple monte jusqu’à lui ; on dit que l’herbe même va changer de couleur. Alors quelle impression retient-il, ce fin lettré, pour le jour où, dans sa retraite landaise, il devra la consigner pour l’histoire comme son prédécesseur Léon Blum avait fait dans sa prison ? Peut-être, à cette rare minute de triomphe temporel, François Mitterrand agrippe-t-il dans sa mémoire quelques bribes, douloureuses d’un livre lu dix mois plus tôt, La Barbarie à visage humain de son jeune ami et admirateur quand même, Bernard-Henri Lévy ? Pour plus de sûreté, et parce que « l’événement » n’a pas encore eu lieu, on se permet ici de lui suggérer.

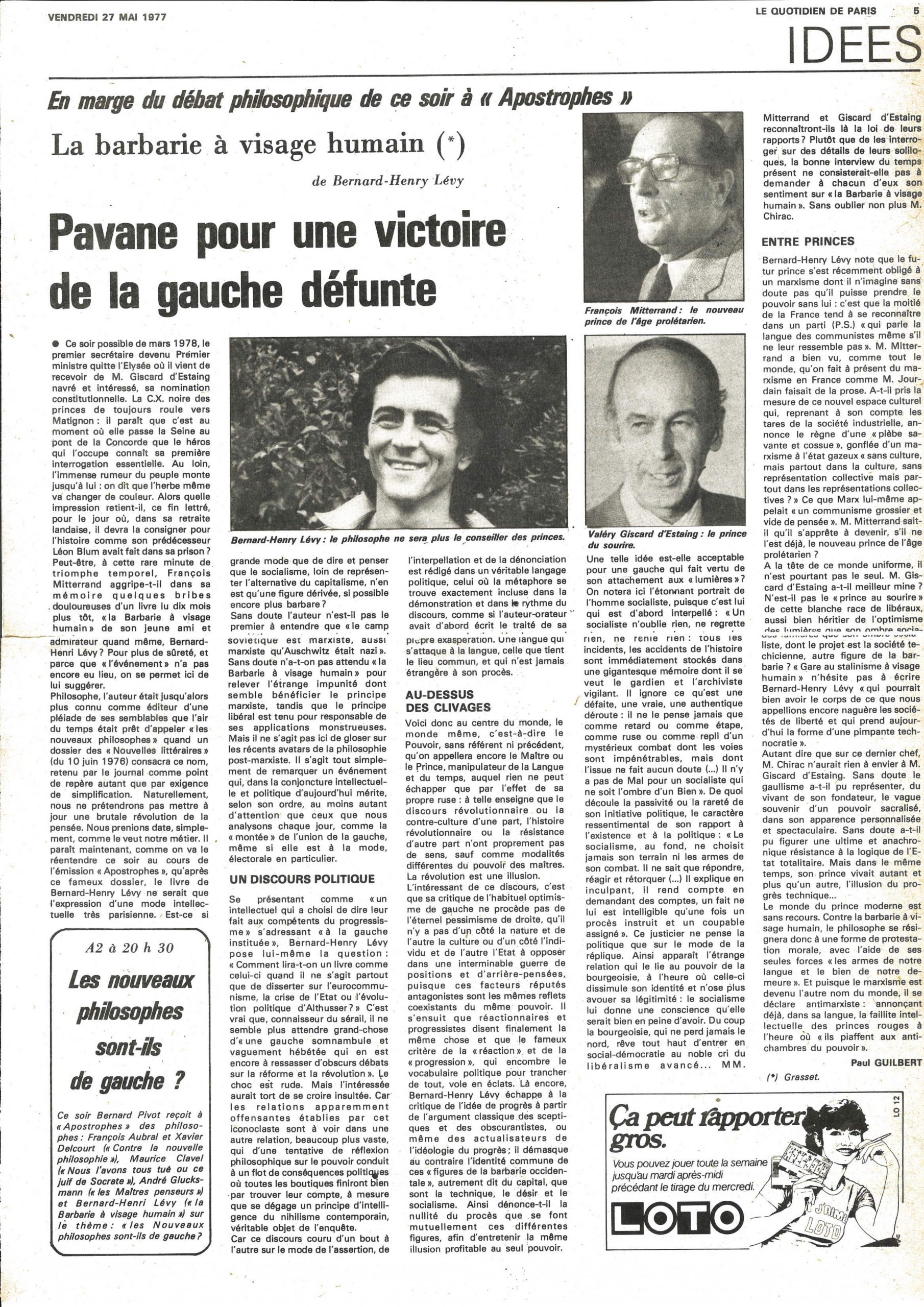

Philosophe, l’auteur était jusqu’alors plus connu comme éditeur d’une pléiade de ses semblables que l’air du temps était prêt d’appeler « les nouveaux philosophes », quand un dossier des Nouvelles littéraires (du 10 juin 1976) consacra ce nom, retenu par le journal comme point de repère autant que par exigence de simplification. Naturellement, nous ne prétendrons pas mettre à jour une brutale révolution de la pensée. Nous prenions date, simplement, comme le veut notre métier. Il paraît maintenant, comme on va le réentendre ce soir au cours de l’émission « Apostrophes », qu’après ce fameux dossier, le livre de Bernard-Henri Lévy ne serait que l’expression d’une mode intellectuelle très parisienne. Est-ce si grande mode que de dire et penser que le socialisme, loin de représenter l’alternative du capitalisme, n’en est qu’une figure dérivée, si possible encore plus barbare ?

Sans doute l’auteur n’est-il pas le premier à entendre que « le camp soviétique est marxiste, aussi marxiste qu’Auschwitz était nazi ». Sans doute n’a-t-on pas attendu La Barbarie à visage humain pour relever l’étrange impunité dont semble bénéficier le principe marxiste, tandis que le principe libéral est tenu pour responsable de ses applications monstrueuses. Mais il ne s’agit pas ici de gloser sur les récents avatars de la philosophie post-marxiste. Il s’agit tout simplement de remarquer un événement qui, dans la conjoncture intellectuelle et politique d’aujourd’hui mérite, selon son ordre, au moins autant d’attention que ceux que nous analysons chaque jour, comme la « montée » de l’union de la gauche, même si elle est à la mode, électorale en particulier.

UN DISCOURS POLITIQUE

Se présentant comme « un intellectuel qui a choisi de dire leur fait aux compétents du progressisme » s’adressant « à la gauche instituée », Bernard-Henri Levy pose lui-même la question : « Comment lira-t-on un livre comme celui-ci quand il ne s’agit partout que de disserter sur l’eurocommunisme, la crise de l’État ou l’évolution politique d’Althusser ? » C’est vrai que, connaisseur du sérail, il ne semble plus attendre grand-chose d’« une gauche somnambule et vaguement hébétée qui en est encore à ressasser d’obscurs débats sur la réforme et la révolution ». Le choc est rude. Mais l’intéressée aurait tort de se croire insultée. Car les relations apparemment offensantes établies par cet iconoclaste sont à voir dans une autre relation, beaucoup plus vaste, qui d’une tentative de réflexion philosophique sur le pouvoir conduit à un flot de conséquences politiques où toutes les boutiques finiront bien par trouver leur compte, à mesure que se dégage un principe d’intelligence du nihilisme contemporain, véritable objet de l’enquête.

Car ce discours couru d’un bout à l’autre sur le mode de l’assertion, de l’interpellation et de la dénonciation est rédigé dans un véritable langage politique, celui où la métaphore se trouve exactement incluse dans la démonstration et dans le rythme du discours, comme si l’auteur-orateur avait d’abord écrit le traité de sa propre exaspération. Une langue qui s’attaque à la langue, celle que tient le lieu commun, et qui n’est jamais étrangère à son procès.

AU-DESSUS DES CLIVAGES

Voici donc au centre du monde, le monde même, c’est-à-dire le Pouvoir, sans référent ni précédent, qu’on appellera encore le Maître ou le Prince, manipulateur de la Langue et du temps, auquel rien ne peut échapper que par l’effet de sa propre ruse : à telle enseigne que le discours révolutionnaire ou la contre-culture d’une part, l’histoire révolutionnaire ou la résistance d’autre part n’ont proprement pas de sens, sauf comme modalités différentes du pouvoir des maitres. La révolution est une illusion.

L’intéressant de ce discours, c’est que sa critique de l’habituel optimisme de gauche ne procède pas de l’éternel pessimisme de droite, qu’il n’y a pas d’un côté la nature et de l’autre la culture ou d’un côté l’individu et de l’autre l’État à opposer dans une interminable guerre de positions et d’arrière-pensées, puisque ces facteurs réputés antagonistes sont les mêmes reflets coexistant du même pouvoir. Il s’ensuit que réactionnaires et progressistes disent finalement la même chose et que le fameux critère de la « réaction » et de la « progression », qui encombre le vocabulaire politique pour trancher de tout, vole en éclats. Là encore, Bernard-Henri Lévy échappe à la critique de l’idée de progrès à partir de l’argument classique des sceptiques et des obscurantistes, ou même des actualisateurs de l’idéologie du progrès ; il démasque au contraire l’identité commune de ces « figures de la barbarie occidentale », autrement dit du capital, que sont la technique, le désir et le socialisme. Ainsi dénonce-t-il la nullité du procès que se font mutuellement ces différentes figures, afin d’entretenir la même illusion profitable au seul pouvoir.

Une telle idée est-elle acceptable pour une gauche qui fait vertu de son attachement aux « lumières » ? On notera ici l’étonnant portrait de l’homme socialiste, puisque c’est lui qui est d’abord interpellé : « Un socialiste n’oublie rien, ne regrette rien, ne renie rien : tous les incidents, les accidents de l’histoire sont immédiatement stockés dans une gigantesque mémoire dont il se veut le gardien et l’archiviste vigilant. Il ignore ce qu’est une défaite, une vraie, une authentique déroute : il ne le pense jamais que comme retard ou comme étape, comme ruse ou comme repli d’un mystérieux combat dont les voies sont impénétrables, mais dont l’issue ne fait aucun doute […] Il n’y a pas de Mal pour un socialiste qui ne soit l’ombre d’un Bien ». De quoi découle la passivité ou la rareté de son initiative politique, le caractère ressentimental de son rapport à l’existence et à la politique : « Le socialisme, au fond, ne choisit jamais son terrain ni les armes de son combat. Il ne sait que répondre, réagir et rétorquer […] Il explique en inculpant, il rend compte en demandant des comptes, un fait ne lui est intelligible qu’une fois un procès instruit et un coupable assigné ». Ce justicier ne pense la politique que sur le mode de la réplique. Ainsi apparait l’étrange relation qui le lie au pouvoir de la bourgeoisie, à l’heure où celle-ci dissimule son identité et n’ose plus avouer sa légitimité : le socialisme lui donne une conscience qu’elle serait bien en peine d’avoir. Du coup la bourgeoisie, qui ne perd jamais le nord, rêve tout haut d’entrer en social-démocratie au noble cri du libéralisme avancé… MM. Mitterrand et Giscard d’Estaing reconnaîtront-ils là la loi de leurs rapports ? Plutôt que de les interroger sur des détails de leurs soliloques, la bonne interview du temps présent ne consisterait-elle pas à demander à chacun d’eux son sentiment sur La Barbarie à visage humain. Sans oublier non plus M. Chirac.

ENTRE PRINCES

Bernard-Henri Lévy note que le futur prince s’est récemment obligé à un marxisme dont il n’imagine sans doute pas qu’il puisse prendre le pouvoir sans lui : c’est que la moitié de la France tend à se reconnaître dans un parti (P.S.) « qui parle la langue des communistes même s’il ne leur ressemble pas ». M. Mitterrand a bien vu, comme tout le monde, qu’on fait à présent du marxisme en France comme M. Jourdain faisait de la prose. A-t-il pris la mesure de ce nouvel espace culturel qui, reprenant à son compte les tares de la société industrielle, annonce le règne d’une « plèbe savante et cossue », gonflée d’un marxisme à l’état gazeux « sans culture, mais partout dans la culture, sans représentation collective mais partout dans les représentations collectives ? » Ce que Marx lui-même appelait « un communisme grossier et vide de pensée ». M. Mitterrand sait-il qu’il s’apprête à devenir, s’il ne l’est déjà, le nouveau prince de l’âge prolétarien ?

A la tête de ce monde uniforme, il n’est pourtant pas le seul. M. Giscard d’Estaing a-t-il meilleur mine ? N’est-il pas le « prince au sourire » de cette blanche race de libéraux, aussi bien héritier de l’optimisme des lumières que son ombre socialiste, dont le projet est la société techicienne, autre figure de la barbarie ? « Gare au stalinisme à visage humain » n’hésite pas à écrire Bernard-Henri Lévy « qui pourrait bien avoir le corps de ce que nous appelions encore naguère les sociétés de liberté et qui prend aujourd’hui la forme d’une pimpante technocratie ».

Autant dire que sur ce dernier chef, M. Chirac n’aurait rien à envier à M. Giscard d’Estaing. Sans doute le gaullisme a-t-il pu représenter, du vivant de son fondateur, le vague souvenir d’un pouvoir sacralisé, dans son apparence personnalisée et spectaculaire. Sans doute a-t-il pu figurer une ultime et anachronique résistance à la logique de l’Etat totalitaire. Mais dans le même temps, son prince vivait autant et plus qu’un autre, l’illusion du progrès technique…

Le monde du prince moderne est sans recours. Contre la barbarie à visage humain, le philosophe se résignera donc à une forme de protestation morale, avec l’aide de ses seules forces « les armes de notre langue et le bien de notre demeure ». Et puisque le marxisme est devenu l’autre nom du monde, il se déclare antimarxiste : annonçant déjà, dans sa langue, la faillite intellectuelle des princes rouges à l’heure où « ils piaffent aux antichambres du pouvoir ».

Réseaux sociaux officiels