La révolution portugaise est victime de sa mythologie, des intérêts qui sont investis en elle et de la sollicitude de ses parrains. Soumise au feu roulant des critiques, des conseils, des avertissements, sommée de répondre à tout, y compris aux problèmes de ceux qui l’observent de l’extérieur, elle nous est arrivée sous forme de caricature. C’est de ce portrait déformé qu’il faut se défaire pour examiner en face les forces en présence, leurs conflits, leur stratégie.

Le M.F.A. d’abord : qu’on le veuille ou non, l’armée portugaise reste une armée de type colonial. Nombre d’officiers, et Otelo de Carvalho en est le meilleur exemple, sont nés au Mozambique, en Guinée, en Angola, où ils ont fait leurs classes et appris la politique. Ne connaissant de Lisbonne que son académie militaire, ils ont découvert leur pays le jour où ils y ont pris le pouvoir. Leur idéologie, leur conception du monde, doit souvent plus à Lartéguy, à ses soldats perdus, à sa morale de centurion, qu’à Marx ou Lénine, – ou même Alvaro Cunhal. On sait tout cela, mais il faut en tirer les conséquences. Cette idéologie coloniale, ces méthodes apprises en Afrique, ils les ont dans une large mesure rapatriées. Et tout se passe au fond comme s’ils s’acharnaient depuis dix-huit mois à gagner au Portugal une guerre perdue aux colonies. L’ennemi a changé, bien sûr ; mais la démarche reste analogue : les militaires portugais se comportent dans leur propre pays comme en pays conquis.

Un exemple ? On s’est souvent étonné des erreurs et des bavures de la politique dite de « dynamisation culturelle ». Des officiers fringants qui débarquent en hélicoptère. On décroche le crucifix et on réunit en hâte les paysans. On dit la bonne parole et on promet la fin de la barbarie. On parle d’eau, de routes, d’électricité, d’écoles, de cette « civilisation » qu’on apporte aux bonnes gens arriérées comme autrefois aux tribus du fond de l’Afrique… Ce ne sont pas des maladresses, mais la trace d’un passé qui pèse lourd. Le M.F.A. ne convainc pas : il catéchise. Il ne fait pas la révolution : il la parachute. Quoi d’étonnant à ce qu’au lieu de radicaliser le Nord, il l’ait pour longtemps aliéné à la cause du socialisme ? Quoi d’étonnant à ce qu’on entende souvent les paysans accuser les militaires de vivre sur l’habitant et de se comporter en parasites ? C’est faux, bien entendu, mais l’important c’est qu’on le dise. La dynamisation culturelle a prétendu coloniser le Nord ; derrière le mot d’ordre « peuple-M.F.A. », c’est la politique du mépris qui est bien souvent à l’œuvre.

On présente le M.F.A. tantôt comme un parti, tantôt comme le substitut d’un parti. Débats interminables sur sa position d’arbitrage ou ses tentations « partisanes ». On le traite comme une force politique, nouant des alliances, provoquant des conflits, sur le même plan que les autres, alors qu’en vérité il tient son originalité de ce que, depuis le 25 avril, il n’y a plus d’Etat au Portugal et que c’est lui qui, de ce fait, en occupe la place. Sa spécificité, il la doit au fait que l’Etat s’est démembré et que c’est lui qui comble le vide qu’il a laissé en s’effondrant : il y a une administration, bien sûr, mais qui joue à guichets fermés devant un public restreint, Lisbonne et ses environs ; il y a encore une police, mais divisée, mal épurée, et dont on se méfie ; de sorte que c’est bel et bien l’armée qui, au sens strict, tient lieu d’Etat révolutionnaire.

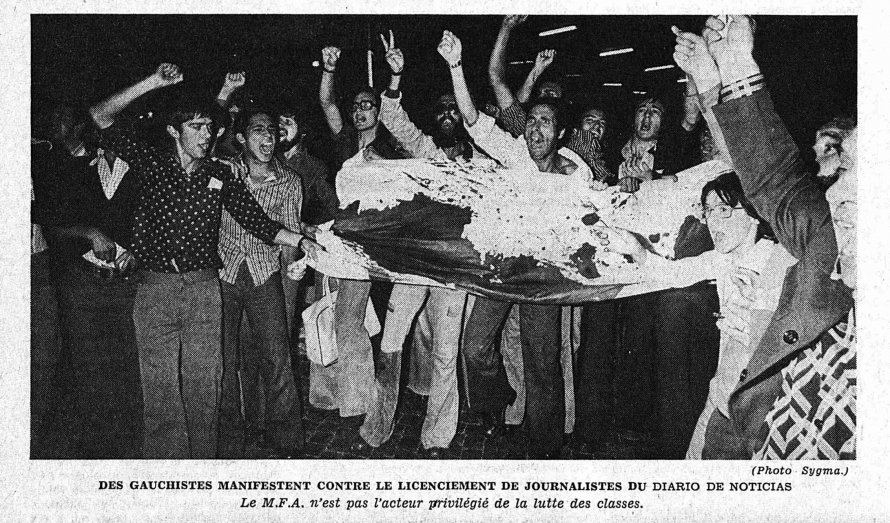

Si cette analyse est juste, cela change tout quant à son rôle réel dans le drame portugais. Les marxistes le savent : un Etat, c’est l’enjeu de la lutte pour le pouvoir, ce pourquoi on se bat, et non ce qui se bat. Cela signifie que le M.F.A. n’est pas l’acteur privilégié de la lutte des classes au Portugal, mais simplement l’arène où se déploie cette lutte, le théâtre, la lice où s’inscrivent ses épisodes ; il ne prend pas rang comme le P.C., il n’intrigue comme le P.S. dans une course à l’hégémonie ou à la direction politique : c’est lui qui fait courir, c’est lui qu’il s’agit de contrôler, et c’est l’hégémonie en son sein qu’il est question justement d’obtenir… Cela signifie encore qu’il est vain de périodiser son histoire en distinguant les époques où il avait un rôle moteur, et celles où, affaibli, il se contente d’un rôle d’arbitre ; vain de se demander jusqu’à quand il va fonctionner comme avant-garde et de mesurer à cette aune les reculs de la révolution ; car l’armée n’a jamais été que l’hôte muet, le corps noir du processus ; la plaque sensible où se déchiffre le jeu subtil et ambigu de la lutte pour le pouvoir, l’objet d’une lutte sans merci entre partis politiques rivaux.

Dernière remarque : cette lutte pour le contrôle du M.F.A. y induit des effets qui, quoique mieux connus, n’ont pas été toujours bien compris. Les partis ont beau faire, l’esprit de corps, dit-on, finit toujours par l’emporter sur les manœuvres de division. Ou encore : les militaires s’affrontent, mais toujours sur le papier, en d’interminables débats, de longues séances nocturnes, où on s’arrache des régiments, où on déplace des officiers, mais toujours jusqu’à présent à blanc… Ce qui veut dire effectivement que l’unité demeure la règle et qu’on la maintient à tout prix, que les forces de cohésion pèsent au bout du compte plus lourd que celles de l’éclatement. Mais moins, comme on l’a dit, en vertu d’un esprit de caste qui survivrait au 25 avril que pour des raisons de fond qui tiennent au statut du M.F.A. : dire qu’il tient lieu d’Etat, c’est dire que, comme un Etat, sa fonction est de gérer les forces de déséquilibre et de combler inlassablement les brèches du corps social ; c’est dire surtout et par contrecoup qu’il a ceci de particulier que son unité ne cesse de se défaire, et que lui ne cesse de la recomposer : unité nécessaire, logique incontournable, plus forte que les clivages idéologiques, tant que le M.F.A. occupera le vide de l’Etat.

C’est ainsi que peuvent s’expliquer un certain nombre de mystères qui n’ont pas manqué depuis quelques mois de dérouter les observateurs. Pourquoi les gonçalvistes par exemple sont-ils mis en minorité début septembre par une marine réputée progressiste ? Pourquoi sont-ils désavoués par l’assemblée de l’armée de terre que les modérés, pourtant, avaient choisi de boycotter ? D’où vient que le Conseil de la révolution, qui jusque-là leur était acquis, les ait brusquement chassés pour se rallier au major Antunes ? Et d’où venait – plus étrange encore – que le même Antunes ait été exclu en juillet alors qu’il avait les suffrages de 80 % des officiers ? Le mystère se dissipe pour peu qu’on note qu’une majorité au M.F.A., c’est un pôle militant où se rallie le marais, une minorité majorisante qui rassemble la majorité autour d’elle ; qu’un autre pôle apparaisse, s’offre comme point de ralliement et accule donc le premier à faire figure de diviseur, le marais s’y déporte et laisse à découvert celui autour duquel il se tenait soudé. Le M.F.A. désavoue les « neuf » lors même qu’ils sont numériquement dominants parce qu’ils ne sont paradoxalement pas en mesure de réaliser l’unité du mouvement. Le M.F.A. se rallie aux « neuf quand c’est leurs adversaires qui menacent de diviser et que ce sont eux désormais le recours contre les risques d’éclatement.

Une stratégie très peu léniniste

Reste à analyser l’affrontement décisif, celui qui a dans une large mesure déterminé tous les autres, le conflit des partis pour le contrôle de l’armée. Et d’abord la stratégie du P.C. et qui a été presque toujours défigurée. On s’est acharné à le décrire comme un parti préhistorique, atteint de myopie, déphasé par cinquante ans d’exil et qui, se réveillant au 25 avril d’une longue nuit clandestine, se crut en Russie 1917, à Prague 1948, ou à Lisbonne 1925. On a voulu voir en Alvaro Cunhal un vieux stalinien qui, congelé dans ses schémas bolcheviques, n’aurait rien appris, et rien oublié ; un utopiste incorrigible confondant Lisbonne et Pétrograd, le M.F.A. et l’Armée rouge, Soares et Kerensky, Spinola et le prince Lvov. On a lu sa stratégie comme une stratégie léniniste classique de conquête de l’Etat par une avant-garde décidée, s’engouffrant au pas de charge dans les brèches d’un Etat démembré.

Il est probable que Cunhal se moquait de l’orthodoxie et qu’il était en train d’inventer, sans qu’on y prît bien garde, une stratégie nouvelle qui ne devait pas plus à Lénine qu’à Marchais ou Berlinguer. Dont le fer de lance n’était plus la conquête des administrations où le P.C. n’a jamais eu tout compte fait que des positions marginales, mais le contrôle d’une armée qui, on l’a dit plus haut, tenait lieu de l’Etat classique. Ce contrôle de l’armée, contrairement, là encore, à un poncif tenace, ne reposait pas sur un noyautage de type bolchevik puisqu’à l’opposé des gauchistes – entrés en nombre dans l’appareil quand, pour les besoins de la guerre, Caetano recruta dans l’université, – les communistes avaient finalement assez peu de « sous-marins » dans le corps des officiers. La démarche était plus subtile ; elle reposait sur une fine analyse de la situation concrète et du rapport des forces, c’était la seule surtout à prendre acte de cette double contrainte qu’était la toute-puissance du M.F.A. d’une part et le discrédit des civils, l’inculture relative des militaires de l’autre, et leur virginité politique.

Les militaires sont tout-puissants : les communistes décident de leur emboîter le pas et de s’en faire un rempart, de gouverner par procuration, quitte à jouer les seconds rôles – et, plus royalistes que le roi, de proposer par exemple, en février dernier, que le M.F.A. siège comme tel à l’Assemblée constituante… L’inculture des officiers : le coup de génie de Cunhal fut d’être le premier à se porter candidat au poste de tuteur. Tuteur idéologique, moniteur politique, moins soucieux d’ailleurs d’endoctriner que d’accoucher son patient ; préférant les leçons de choses aux cours ex-cathedra : ainsi l’affaire Republica qui fut pour le P.C. avant tout l’occasion de forcer la main aux militaires et, tel le maître d’école, de proposer un exercice pratique à leur application. Affaire de pédagogie et non d’entrisme. Où est le léninisme dans tout cela ? Le P.C.P : était ni plus ni moins l’intellectuel collectif du M.F.A.

Dira-t-on que ses positions de classes vont, elles, dans le sens du léninisme ? C’est oublier cette fois que le P.C.P. a analysé le 25 avril comme le résultat d’une contradiction entre deux fractions de la bourgeoisie ; que conscient de la faiblesse du prolétariat, il a choisi de l’adosser et de le placer sous la direction de la moyenne bourgeoisie industrielle, celle qui s’opposait à Salazar, l’homme de la grande bourgeoisie financière, du capital étranger, et de l’aventure coloniale ; qu’obsédé enfin par la crainte d’un Chili portugais, hanté à l’idée de voir la petite bourgeoisie passer à la réaction, il n’a cessé de lui prodiguer, dans un contexte d’agitation ouvrière, apaisements et garanties. Stratégie frontiste donc, politique de compromis, quelque chose comme 1789 plus 1936. Le P.C. montre à l’occasion sa force, mais il se garde bien de s’en servir. Quand ses troupes séquestrent ou épurent, ce n’est pas pour y avoir été invité, et Cunhal cautionne les mesures d’encadrement (création du COPCON, restriction du droit de grève) qui y répondent immédiatement. S’agit-il de revendications salariales ouvrières ? Il s’oppose au minimum de 6 000 escudos qu’il inscrivait naguère à son programme tout en lâchant du lest en direction des employés de banque. S’agit-il de statuer sur la compétence des commissions administratives dans la fonction publique ? Il se montre plus conciliant que dans le cas du contrôle ouvrier.

Le P.R.P. (B.R.), groupe d’extrême gauche aux tendances guévaristes, n’a peut-être pas tort de reprocher au P.C. de donner priorité à ses alliés sur ses mandants et, en fait de bolchévisme, de se contenter d’exercer en faveur de la classe ouvrière la trop classique fonction tribunicienne. On s’est longtemps demandé, par exemple, pourquoi Cunhal a choisi, contre la fraction dure de son parti, d’accepter de courir le risque d’élections qu’il savait d’avance perdues : c’est, bien sûr, qu’il savait que la Constituante élue ne le gênerait pas outre mesure, mais c’est aussi qu’il voulait donner des gages à la petite bourgeoisie. On a fait grand cas de la vague de nationalisations qui a suivi le 11 mars : outre qu’elle permettait de prendre de vitesse les débordements auto-gestionnaires, elle allait au devant des vœux d’une classe d’entrepreneurs et de technocrates, brûlant de reconstruire l’Etat et de le doter d’un secteur public de base, type 1945, jusque-là quasi inexistant. Quant au syndicat unique enfin, où on a voulu voir la preuve d’un activisme diabolique, il était surtout destiné à faire barrage à l’extrême gauche, à l’empêcher de profiter de l’atomisation héritée du fascisme pour constituer des fiefs de démocratie ouvrière. Dans tous les cas une politique prudente, aux ambitions modérées.

D’autre part, on sait que la campagne anticommuniste dans le Nord s’est développée sur le thème de la résistance à la main-mise du P.C.P. et de ses alliés (M.D.P.-C.D.E. et M.E.S.) sur les pouvoirs locaux. Que cette O.P.A. sur les municipalités, cette ruée sur les organes des coopératives, des associations, des commissions administratives, la manipulation des assemblées, le parachutage de militants à des postes de direction, leur ont été fatales. Mais ce qu’on voit moins, c’est que cette colonisation du pays était à l’opposé de l’esprit du léninisme ; qu’en prenant d’assaut les pouvoirs locaux, Cunhal diluait son parti au lieu de le renforcer ; au lieu de concentrer son avant-garde, il la dispersait aux quatre coins du pays, l’abîmant dans la gestion administrative au détriment des tâches militantes. Un bolchévik aurait durci le noyau, lui choisissait de l’atomiser. Qu’est-ce donc que le léninisme sinon une certaine idée de la prise du pouvoir défini comme pouvoir d’Etat central ? Au lieu de quoi le P.C. est allé s’embourber dans le marais des micro-pouvoirs périphériques. Ironie du sort : c’est sur un défaut de bolchévisme que les communistes sont tombés. C’est faute de rigueur léniniste qu’ils ont perdu la partie.

A dire vrai, ce n’est pas la seule ni surtout la principale, en raison de leur échec historique, et ce sont, sans doute, les socialistes qui portent l’essentiel des responsabilités.

Le pari et l’hypothèque des socialistes

Qu’est-ce que le parti socialiste portugais ? C’est un parti qui a cette particularité de n’avoir point d’histoire, point de passé, point de racines ; qui n’a cessé, du coup, depuis le 25 avril, d’aller chercher ailleurs, c’est-à-dire à l’étranger, l’investiture qui, toujours, semble lui manquer ; un parti quêteur qui ne quête pas seulement des capitaux mais aussi de la légitimité, et dont le leader fait souvent moins figure de secrétaire général d’un grand parti national que de chargé d’affaires local de la social-démocratie européenne. Mario Soares voyage, comme si le pouvoir à Lisbonne se prenait à Bonn ou à Paris. Mario Soares rend des comptes comme s’il fallait toujours à ce pouvoir l’onction d’un nouveau baptême – toujours recommencé, jamais tenu pour acquis.

C’est surtout un parti qui, depuis son dernier congrès, a vu doubler le nombre de ses militants, ralliés du 26 avril, aux origines douteuses. Un parti qui, à la remorque de leurs arrière-pensées, risque d’être déporté à droite par l’effet d’une pesanteur qu’il ne peut pas contrôler, ou qu’il se refuse à contrôler pour des raisons d’ordre électoral : « Je suis leur chef, il faut donc que je les suive… »On raconte, à Porto, que le clergé du Nord, idéologiquement proche du C.D.S., invitant par prudence à voter P.P.D., a fini par grossir les suffrages du parti socialiste. Mario Soares, de son côté, ne perd pas une occasion de s’opposer à l’« anarchie » des commissions de travailleurs et de dénoncer les « pouvoirs parallèles » qui naissent spontanément à la base : c’est que son projet se résume à la reconstruction de l’Etat et qu’il s’oppose à tout ce qui, micro-pouvoir et contre-pouvoir, est susceptible de l’entraver ; reconstruire l’Etat, donc abattre ce qui en tient lieu : Mario Soares est d’abord un civil qui ne s’est jamais résigné à l’entrée en scène des militaires et qui, pour les contraindre à s’effacer, a mis au point une stratégie à triple détente dont il recueille aujourd’hui les fruits.

Premier temps, celui de l’offensive anticommuniste qui, paradoxalement, nistes eux-mêmes que les sacro-saints militaires, encore inattaquables à l’époque. Il est probable que, dans l’affaire, les communistes aient payé leurs erreurs, mais aussi celles des autres. Que de tuteurs qu’ils étaient, ils soient devenus boucs émissaires et que, faute de pouvoir attaquer de front l’idole du 25 avril, on s’en soit pris à ses vestales, plus vulnérables. Il est probable, par exemple, que les principaux slogans anticommunistes pouvaient s’entendre à double sens ; quand on reprochait à Cunhal la colonisation des campagnes, c’est aussi aux militaires qu’on reprochait leur dynamisation culturelle ; quand on l’accusait d’avoir fait à Lisbonne la politique qu’il aurait faite à Prague, c’était une façon de soupçonner le M.F.A. d’avoir, comme on l’a dit, prolongé au Portugal sa politique du Mozambique. Et il était par ailleurs inévitable que les régiments gonçalvistes et le COPCON, soutenant les communistes, défendant leurs permanences assiégées, finissent par se compromettre et par perdre leur aura d’armée au-dessus des partis… Le parti socialiste, autrement dit, s’est subtilement servi de l’anticommunisme ambiant pour lever l’immunité ambiante des militaires et briser le tabou quasi-moral qui, jusque-là, les préservait.

Deuxième temps : cette armée désacralisée, il fallait aussi, tout de même, s’occuper d’en prendre le contrôle et de l’arracher, pour ce faire, à l’hégémonie des révolutionnaires. Ce sera la fonction du « document des Neuf » et l’enjeu de cette étrange course de vitesse entre les deux minorités aspirantes à la direction, les gonçalvistes et les amis du major Antunes. Il semble que la ruse de Costa Gomes et le poids d’Otelo de Carvalho n’aient pas été pour rien dans la décision finale ; et que, plus précisément, la nomination de Vasco Gonçalves au poste de chef d’état-major des armées, promotion en forme de provocation, ait été, en partie, destinée à convaincre Otelo de choisir enfin son camp et de voler au secours de la victoire. Il n’est pas sûr qu’Antunes et ses amis aient été conscients du rôle objectif qu’ils s’apprêtaient à jouer ; leur insistance à dénoncer les écueils symétriques de la social-démocratie et du stalinisme permet, en tout cas, de le supposer. Mais le résultat est là : à l’Assemblée générale du M.F.A. de Tancos, une majorité jusque-là gonçalviste vote très logiquement pour la minorité triomphante ; les communistes ont perdu ce qui faisait leur pouvoir : la bienveillance de l’armée.

Dernier temps de l’opération, menée cette fois tambour battant, sur une voie désormais libre d’obstacles : Mario Soares et Costa Gomes remercient les exécutants ; le gouvernement avorté du général Fabiao, en août, faisait la part trop belle aux Neuf ; le cabinet Pinheiro de Azevedo ne comporte pratiquement plus de militaires, c’est un cabinet Soares sans Soares… L’armée, dans son ensemble, est vigoureusement reprise en main. On parle à nouveau de discipline, de hiérarchie, de devoir, de silence. Le turbulent Otelo, dont on vient d’utiliser les services, voit son COPCON, déjà bien dégarni, doublé d’une « brigade d’intervention » dépendant du chef de l’Etat et chargée, notamment, de la discipline interne au sein des forces armées. Mario Soares a, pour le moment, gagné, sans même avoir à en passer par ce rôle, qui lui aurait répugné, de pédagogue discret du M.F.A. Il a apparemment gagné puisqu’il a, provisoirement au moins, pris le pouvoir à ceux qui, à ses yeux, n’auraient jamais dû l’exercer.

Il a gagné, mais c’est au prix d’une redoutable hypothèque. La manœuvre a eu, en effet, pour résultat d’accélérer la ruine de ces trois légitimités qui se disputaient le Portugal depuis le 25 avril. La légitimité idéologique qu’incarnait le P.C.P., il l’a discréditée. La légitimité révolutionnaire du M.F.A., il l’a contrainte à céder, pour la première fois, devant la légitimité politique qui était jusque-là sa vassale. Quant à cette légitimité politique, la sienne propre, celle dont le parti socialiste s’est fait le héraut, on la voit mal sortir indemne et innocente d’un tel jeu de massacre, et tout indique qu’elle a perdu, elle aussi, de son crédit et de son poids. Au point que Mario Soares pourrait être un jour acculé, faute de légitimité progressiste, à prendre appui sur ce dernier pouvoir, fait d’attachement à la terre et de fidélité au passé, celui des effrois paysans et de la haine du communisme : cette légitimité populaire du Nord qui incarne pour l’instant la droite.

Réseaux sociaux officiels