Macao, « caricaturalement chinoise »

C’est en compagnie du photographe Guy Bouchet que Bernard-Henri Lévy parcourt, en 1985, la plus caricaturale des villes d’Asie : Macao, dans le delta de la rivière des Perles. Il a également, cette année-là, le temps d’un printemps, séjourné à Pékin, Canton, Taïwan, Hong-Kong, Séoul et Tokyo. Il reste de ce voyage au pays du soleil levant, « dans cette Asie complexe, difficile […] impénétrable, rebelle à notre entendement, dont le voyageur doit se résigner à ne rien voir ni entendre[1] », un livre : Impressions d’Asie. Lévy a mis son savoir, ses lectures de Michaux, Segalen, Saint-John Perse, Malraux ou Claudel au rouet de l’Orient.

À Macao donc, il aura pour la première fois l’impression très forte, bien plus que dans d’autres régions, « de débarquer en Asie[2] ». Là-bas Bernard-Henri Lévy circule en rickshaw, « ces rickshaws de honte mais aussi de légende et de lustre[3] » tels qu’il n’en avait plus vu depuis Calcutta quinze ans auparavant. Il l’admet : cette image est convenue. C’est que Macao est la ville chinoise, encore plus chinoise que la Chine. Lévy explique : c’est une caricature. Elle est la manifestation concrète d’une sinité fantasmée, enfiévrée, idéale parce que rêvée.

Il découvre « la Chine de la rue. La Chine de tous les jours[4]. » Celle des « marchands de nouilles, des maisons de thé pleines à craquer, des échoppes ambulantes de crabe à la vapeur ou de canard laqué[5] ». C’est à partir des images de la vie quotidienne que devient palpable la légende du pays. On est loin de Pékin paralysée par le communisme. Macao ce sont les traces de ce qu’a été la civilisation chinoise. Ainsi Lévy s’interroge :

Serait-ce le destin, donc, de cette civilisation immense que de ne subsister qu’à la marge, sur ses bords les plus extrêmes ? Et faudra-t-il, désormais, dire de la Chine qu’elle n’est plus tout à fait dans la Chine – mais à ses portes, en exil, dans le périmètre sacré d’une diaspora d’un nouveau genre[6] ?

Le silence de l’écriture

Les traces de la civilisation chinoise ce sont aussi, à Macao, l’omniprésence d’un langage. Bernard-Henri Lévy se retrouve dans l’Empire des signes. La ville affiche partout des idéogrammes chinois :

Cette impuissance face à une lettre opaque, insolemment close sur elle-même et qui ne laisse pas la moindre prise à l’exercice de l’intelligence. […] Jamais je ne m’étais senti à ce point exclu. Jamais à ce point éconduit. Jamais si parfaitement rebuté par le silence d’une écriture qui s’expose sans se découvrir, qui s’offre sans rien donner[7].

De ce brutal sentiment d’altérité par la langue qui résiste à l’intelligibilité du philosophe naît la tentation de penser l’écriture. De la décrire. De la représenter en mots pour mieux se la représenter. De mettre des mots sur des mots pour tenter de les comprendre. Pourtant, de cette écriture chinoise qui lui donne le vertige à Macao, il ne saura rien de plus. La langue reste lettre morte… « Rage amoureuse… Humiliation de lettré… Les signes, grâce au ciel, sont des “tigres de papier[8]” ».

Macao la portugaise, la catholique

« Et les portugais dans tout ça[9] ? » La ville présente un paradoxe : dans la plus chinoise des villes chinoises, nous dit Lévy, le fantôme du pays des Œillets rode, à chaque coin de rue. La vie a un air de « colonie non pas défaite mais fanée[10] ». Bernard-Henri Lévy sent peser sur lui le poids des souvenirs, d’un hier qui ne sait que faire de lui-même. Se dessine alors, au gré du voyage, une réflexion sur la colonisation. Il y a à Macao quelque chose de figé qui lui donne un air de vieille carte postale aux couleurs sépia, immobile, moribonde. Macao, ville exsangue. Macao « ville morte, ensablée dans son passé, fixée sur une image d’elle-même révolue depuis longtemps… Sensation d’une population abrutie de fado comme d’autres d’alcool ou de chaleur, et qui continuerait d’errer, sans trop savoir où ni comment, sur les traces d’une mémoire dont ne lui reviendrait que les débris… Macao, ville d’amertume[11]. »

Si la ville chinoise est aussi portugaise c’est, note BHL, d’abord par son architecture. Celle du Leal Senado, cette bâtisse aux atours coloniaux qui dialogue avec le style impérial chinois, et qui contient dans la poussière de ses murs « la plus fabuleuse collection de livres et de grimoires sur la Chine, le Portugal, l’histoire de leurs rapports ou celle de l’établissement de la Compagnie de Jésus dans la région[12] ». Et puis il y a les nombreux autres lieux des colonies portugaises, avec leurs persiennes et leurs murs jaunes encrassés, tachés de gris et de moisissures contre lesquelles s’adossent, par-dessus les toits, des palmiers. Ce décor est le réceptacle d’une histoire – presque une histoire de la mondialisation – que Lévy développe :

Ne pas se méprendre, pourtant. Ne surtout pas rapporter ce déclin à une histoire générale des décadences coloniales dont Macao, Dieu sait pourquoi, tarderait un peu plus que d’autres à tirer les leçons dernières. Car il n’est pas question, là, de décadence. Pas question de « décolonisation ». Pas question non plus, n’en déplaise à nos progressistes, d’une irrésistible tendance à la « libération » qui porterait ses fruits. Et cela pour la bonne raison que tout était joué beaucoup plus tôt, beaucoup plus haut dans notre Histoire – au moment où, coup sur coup, les Cantonais fermaient leurs ports, les Portugais quittaient le Japon et les Hollandais, en prenant pied à Malacca, leur disputaient pour la première fois le contrôle de la route des Indes. Tout cela se passait il y a deux siècles et demi. Le renversement des Ming par les Mandchous n’a fait, si besoin était, qu’entériner le verdict. Et Macao, depuis cette date, n’a pu que gérer sa morne et interminable agonie[13].

Le récit de cette histoire se poursuit le temps d’une déambulation – toujours par le biais de l’architecture qui amorce le dialogue avec le passé – lorsque, en haut d’un monumental escalier, l’écrivain aperçoit l’église de la Mère-de-Dieu, cette façade que l’on nomme « de Saint-Paul », « belle comme un mirage et qui est comme l’indéchiffrable témoin de la splendeur ancienne[14] ». Ces ruines sont le seul vestige de l’édifice du XVIIe siècle ravagé par un incendie. Ici, la pierre manifeste la terre de mission qu’était la ville ; « Macao terre catholique, Macao et ses régiments de prêtres, de moines et de docteurs qui répandaient […] leur évangélique message[15] ». Mais une fois encore, dans ce « petit bout de terre pestiféré[16] », du passé il ne reste que des murs qui s’étiolent.

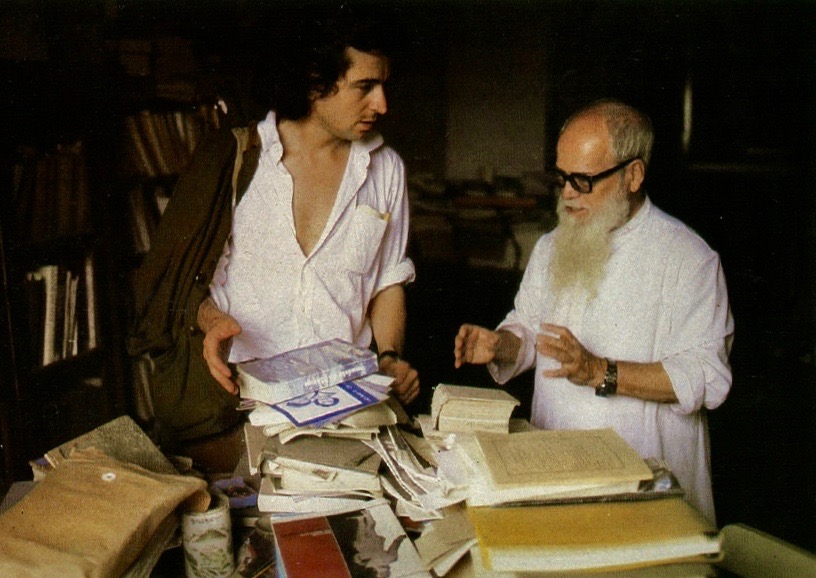

À Macao, les hommes aussi, comme la pierre, sont en péril. Lorsque BHL se rend au séminaire historique de Saint-Joseph (fondé par des Jésuites en 1728) qui alimentait l’ensemble du continent asiatique en hommes de Dieu, c’est un homme âgé, vague silhouette à la longue barbe blanche empestant l’alcool, « un peu cinglé[17] », qui l’accueille. Fantôme parmi les fantômes, l’homme est le « seul rescapé du naufrage[18] » de l’évangélisation portugaise : il s’appelle Manuel Teixeira. Lors de sa visite, il exposera au philosophe les quelques deux cents livres qu’il prétend avoir écrits, de mystérieuses caisses bleues et rouges qui renferment les archives de l’évêché de Canton qu’il s’évertue à retranscrire, mais aussi « ses réserves de whisky… La relique sacrée de l’os du bras gauche de saint François-Xavier… Une photo de lui avec Miss Monde… Une autre avec un politicien de Hong Kong[19]… »

BHL rencontre également le jésuite Luigi Minella à la Fortaleza do Monte, où ce dernier lui fait part de sa nostalgie de la mission chinoise, de la Compagnie de Jésus de la Casa Ricci de Macao et de l’École des langues de Pékin. Les riches heures de la ville sont passées. Lévy, à son tour, lui raconte, au gré de ses souvenirs littéraires, « cette Chine qu’il ne reverra plus[20] ».

Ces divers échanges nourrissent le regard de BHL sur ces Jésuites, – « Oui, admirables jésuites. Admirable école d’intelligence et de rigueur. Admirable type d’hommes[21] » – qui, dès le XVIIe siècle, venaient gagner la Chine à leur Dieu :

Ce qui me fascine dans cette affaire, c’est, d’une façon générale, le talent de ces hommes. Leur extravagante habileté. La façon qu’ils ont eue d’utiliser tous les moyens techniques, militaires, philosophiques ou, bien entendu, religieux, pour entrer dans une civilisation dont ils soupçonnaient mieux que quiconque la très profonde opacité. C’est leur sens politique. C’est leur intelligence stratégique. C’est la manière franche, sans complexes ni réserves, dont ils ont joué le jeu des rapports de force et de puissance.[22]

« Le stupre de Macao » : la ville du jeu

Pendant l’été 1975, Bernard-Henri Lévy est à Lisbonne, après la Révolution des Œillets, et toujours au côté du général Otelo de Carvalho. Les deux hommes rencontrent alors des diplomates chinois. Carvalho les fait « entrer en convulsion[23] » en évoquant, face à eux, ce qu’il devinait du « stupre de Macao[24] ».

Ce stupre, cette autre pendant de la caricature qu’est la ville, Lévy l’a éprouvé.

En passant devant « la très vilaine façade[25] » de l’hôtel Estoril, d’abord. Ce temple sordide de la prostitution. Il y eut le temps des courtisanes à « la tête casquée de fleurs et de perles, vêtues d’amples blouses de soie et de larges pantalons brodés » de Paul Claudel. Désormais les fleurs ont disparu, reste la laideur, la misère, « l’horreur à l’intérieur, derrière la glace sans tain à travers quoi le client peut, sans être vu, désigner le corps de son choix. Et chez moi, en tout cas, écrit Lévy, la même vieille nausée qui, de Bangkok à Bombay ou Marrakech, me poursuit face à ce type de foire aux femmes[26]. »

Il y a aussi – et surtout – le stupre du jeu, illustré par le tentaculaire casino Lisboa, cette énorme machine à machines à sous :

Dieu sait que j’ai connu des casinos dans mon existence. J’en ai connu des gros, des petits, des chics, des vulgaires. Je les ai aimés vides, pleins, monstrueux, prétentieux, romanesques ou ringards. J’en ai vu à Enghien, à Tamanrasset, à l’Est, à l’Ouest, au fin fond de la brousse africaine comme dans les bouges de Calcutta. Bref, je crois – enfin : je croyais – avoir à peu près tout vu de ce qui se fait et se pratique dans le genre. Mais je dois avouer, très humblement, que jamais je n’avais imaginé que pût exister quelque part une usine à jeu du type de ce Lisboa[27].

Tout est en effet une question d’atmosphère. Quelle ambiance règne au casino Lisboa ? Quelque chose qui diffère du casino flottant la ville où BHL assistait la veille à des parties de sik po, tandis qu’un croupier lui arrachait, dans un air d’épouvante, le livre qu’il portait sous son bras. Ici règne l’ambiance d’une course à la mise et au gain pour des milliers de joueurs. Aucun espace pour s’arrêter de jouer, se détendre, pas un salon, pas un bar. Pourtant, tout se déroule dans un parfait silence. Lévy parle, à Macao, d’une « religion du jeu[28] ». Et donc pour comprendre cette doctrine du jeu qui règne là-bas, il part à la rencontre de Stanley Ho, mythique entrepreneur du jeu en Asie. L’auteur des Impressions d’Asie s’attendait à voir un gangster tout droit sorti d’un film de Scorsese, mais rien n’est louche chez Stanley Ho, plus dandy philanthrope que trafiquant de la débauche. Le jeu est, en coulisse, une affaire éminemment politique. Lévy découvre alors que la roulette, le black jack et le baccara alimentent grassement l’économie du mécénat :

Il lui incombe [à Stanley Ho] d’entretenir l’île… de viabiliser ses terrains… de gagner chaque année, à coups de dollars et de grands travaux, tant et tant d’hectares de terre sur la mer… c’est à lui, d’ailleurs, que l’on songe quand il faut créer une flotte de bateaux pour faire la navette avec le continent… à lui encore pour financer un centre contre le cancer… à lui toujours, pour doter la colonie de la grande université modèle qui lui faisait jusqu’à présent défaut[29]…

Le Bela Vista : palace mythomane

S’il y avait déjà dans ce voyage un parfum de Chine fantasmée, s’il suspectait la part de fiction que Macao porte en elle, celle-ci s’est définitivement incarnée, pour BHL, entre les murs d’un hôtel : le Bela Vista.

Dans un texte aux allures de nouvelle, écrit en octobre 1985, Bernard-Henri Lévy exprime tout le romanesque de la ville. Il lui restitue sa part d’irréalité en exprimant toute la géopoétique de l’espace urbain, disant sa densité au gré de l’expérience qu’il en fait, les songes qui en découlent et les mots qui les fixent. Le texte en question, « Une nuit à Macao[30] », fait le récit sibyllin, du séjour non moins sibyllin de l’auteur au Bela Vista. BHL apparaît en véritable homme de mots, en romancier. Difficile de distinguer dans la diégèse du texte, l’auteur du narrateur – n’est-il qu’une voix ? est-il un personnage ? –, le vrai du faux. Il endosse en effet le costume de l’écrivain tel qu’il le conçoit, selon sa propre définition : « Un écrivain c’est quelqu’un qui se sent vraiment à sa place dans le monde quand, de sa vie, d’une expérience, d’une sensation, il a réussi à faire des mots. Des phrases bien calibrées, bien rythmées, bien cadencées, bien à leur place[31]. »

L’hôtel donc, à l’image de la ville, est un décor vermoulu, « c’est un hôtel dont l’allure, le luxe désuet, le vert fané de la façade, l’ogive des fenêtres, leur voussure, la qualité de la lumière au petit matin, sur la terrasse, font immanquablement songer, quand on y vient pour la première fois : it looks like something. C’est un endroit magique. C’est un endroit mythologique[32] ». Et de cette mythologie, Bernard-Henri Lévy par en quête. Il s’interroge, se demande dans quel livre, quel film, il a pu apercevoir ces lieux. Sur quel ressort s’appuie cette légende ? Il croit entendre, ici ou là, les voix d’Humphrey Bogart, Lauren Bacall ou Loretta Young. Mais… « Pas de film. Pas de livre. Mythologie sans mythe, mémoire sans souvenir, la légende du Bela Vista n’existait que dans ma tête[33] ». BHL rêveur, ou plutôt poussé au rêve par un médecin portugais, Ernesto J., qui lui raconte, un soir, l’histoire de trois propriétaires de l’hôtel, trois veuves :

Il me raconte leurs trois époux, trafiquants d’or notoires, qui sont tous morts – ou suicidés – dans des conditions énigmatiques. Il me raconte Lobo, leur maître, ce mafioso au cœur sensible qui était capable d’acheter une station de radio rien que pour diffuser les musiques qu’il composait – ou qui, parce qu’un devin lui avait dit qu’il n’échapperait à la mort qu’à la condition chaque matin de se faire lécher par une vierge des pieds à la tête, faisait, chaque matin donc, quérir une nouvelle vierge pour religieusement, accomplir le rite prescrit. Un jour, bien sûr, on ne trouva plus de vierge. Et ce jour-là, bien sûr, Lobo mourut assassiné – ici, tout près, à l’ombre du Bela Vista[34].

D’une légende l’autre. Si les passants de l’hôtel font de mystérieux récits à Bernard-Henri Lévy, ce dernier a lui-même expérimenté, lors de sa résidence, une « très étrange histoire[35] ». En effet, après huit jours passés au Bela Vista, il raconte cette étonnante nuit à Macao, dans ce qui ressemble à un début de roman, un scénario entre l’Orson Welles de La Dame de Shanghai et l’Hitchcock de L’Homme qui en savait trop.

La nuit, intrigué par des bruits de couloirs, Lévy (s’agit-il vraiment de lui ou d’un narrateur ?) entrebâille la porte de sa chambre. « Étaient-ce des pas ? des clameurs étouffées ? des froissements, frôlements, bruissements d’étoffes ou de corps rasants les murs ? des amants égarés ? des chapardeurs de la nuit ?[36] » Il poursuit :

Des ombres furtives se réfléchissent dans le miroir d’angle au tain terni ; deux femmes – drapées, malgré la chaleur, dans de grands châles qui me dissimulaient leur visage – se hâtent vers la chambre mystérieuse et frappent, avant d’entrer, trois petits coups suivis de deux ; et puis, au bout d’une dizaine de minutes, après l’arrivée, apparemment réglée par la même minutieuse mise en scène, de deux autres femmes et d’un homme, j’ai vu surgir, de l’intérieur de la pièce cette fois, un singulier personnage au torse nu, énorme, tout ruisselant d’huile et comme posé sur un méchant paréo de coton beige, maculé de tâche douteuses[37].

L’homme porte un couteau dans une main, l’autre main arbore des ongles soigneusement vernis. Il a l’air halluciné, « un air de torpeur aux aguets, pressentant tous les dangers et les déjouant tous par avance[38] ».

Le manège se poursuit les nuits suivantes. Un homme qui erre dans l’hôtel accepte de révéler à l’auteur-narrateur « ce que [son] imagination romanesque commençait déjà de soupçonner[39] ». Au Bela Vista se déroule un trafic sordide de passeports, de sauf-conduits pour Hong-Kong, d’avantages pour les bordels de Macao…

Au terme de son séjour, l’auteur visite la chambre désormais vide, avec l’aide d’une femme de chambre :

Sur quoi, regardant mon interlocutrice d’un peu plus près, scrutant les traces du fard de la veille qui restaient sur ses paupières ou aux creux de ses pommettes, j’ai senti à nouveau mon imagination basculer : j’avais en face de moi, l’ombre d’une des ombres que je voyais, la veille encore, errer dans la coursive déserte[40].

Ainsi s’achève « Une nuit à Macao », ce récit au cœur du « plus mythomane des palaces de la planète[41] ». Rien n’assure qu’il soit vrai. Reste un texte, construit par un Lévy cette fois plus romancier que philosophe, brouillant, comme par jeu, la frontière entre auteur et narrateur. L’issue du texte constitue ce que l’on désigne, dans l’analyse poétique du genre de la nouvelle, une « pointe ». Dans ces Notes nouvelles sur Edgar Poe, Baudelaire écrit à propos de ce genre littéraire :

Elle a sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l’intensité de l’effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d’une haleine, laisse dans l’esprit un souvenir bien plus puissant qu’une lecture brisée. […] L’artiste, s’il est habile, […] ayant conçu délibérément, à loisir, un effet à produire, inventera les incidents, combinera les événements les plus propres à amener l’effet voulu. Si la première phrase n’est pas écrite en vue de préparer cette impression finale, l’œuvre est manquée dès le début. Dans la composition tout entière il ne doit pas se glisser un seul mot qui ne soit une intention, qui ne tende, directement ou indirectement, à parfaire le dessein prémédité[42].

« Une nuit à Macao » renferme à la fois l’essence même d’une ville, et l’essence de celui qui la raconte à travers sa manière d’incarner la figure de l’écrivain en se jouant des masques de l’homme, de l’auteur et du narrateur.

Note de bas de page (n° 1)

Bernard-Henri Lévy, Impressions d’Asie (avec le photographe Guy Bouchet), Paris, Grasset et les éditions du Chêne, 1985, p. 9.

-

Bernard-Henri Lévy, Impressions d’Asie (avec le photographe Guy Bouchet), Paris, Grasset et les éditions du Chêne, 1985, p. 9.

-

Ibid., p. 154.

-

Idem.

-

Ibid., p. 156.

-

Idem.

-

Ibid., p. 157.

-

Ibid., p. 158.

-

Idem.

-

Ibid., p. 161.

-

Idem.

-

Idem.

-

Ibid., p. 162.

-

Ibid., p. 164.

-

Ibid., p. 172.

-

Idem.

-

Ibid., p. 188.

-

Ibid., p. 174.

-

Idem.

-

Idem.

-

Ibid., p. 177.

-

Ibid., p. 179.

-

Ibid., p. 178.

-

Ibid., p. 188.

-

Idem.

-

Ibid., p. 186.

-

Idem.

-

Ibid., p. 180.

-

Ibid., p. 181.

-

Ibid., p. 183.

-

Bernard-Henri Lévy, Questions de principe deux, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio essais », 1986, p. 332-336.

-

Bernard-Henri Lévy, entretien avec Nathalie Lévy dans l’émission En Aparté, le 17 novembre 2021.

-

Bernard-Henri Lévy, Questions de principe deux, op. cit., p. 332.

-

Ibid., p. 333.

-

Idem.

-

Ibid., p. 334.

-

Idem.

-

Ibid., p. 334-335.

-

Ibid., p. 335.

-

Idem.

-

Ibid., p. 336.

-

Ibid., p. 334.

-

Charles Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe.

Note de bas de page (n° 2)

Ibid., p. 154.

Note de bas de page (n° 3)

Idem.

Note de bas de page (n° 4)

Ibid., p. 156.

Note de bas de page (n° 5)

Idem.

Note de bas de page (n° 6)

Ibid., p. 157.

Note de bas de page (n° 7)

Ibid., p. 158.

Note de bas de page (n° 8)

Idem.

Note de bas de page (n° 9)

Ibid., p. 161.

Note de bas de page (n° 10)

Idem.

Note de bas de page (n° 11)

Idem.

Note de bas de page (n° 12)

Ibid., p. 162.

Note de bas de page (n° 13)

Ibid., p. 164.

Note de bas de page (n° 14)

Ibid., p. 172.

Note de bas de page (n° 15)

Idem.

Note de bas de page (n° 16)

Ibid., p. 188.

Note de bas de page (n° 17)

Ibid., p. 174.

Note de bas de page (n° 18)

Idem.

Note de bas de page (n° 19)

Idem.

Note de bas de page (n° 20)

Ibid., p. 177.

Note de bas de page (n° 21)

Ibid., p. 179.

Note de bas de page (n° 22)

Ibid., p. 178.

Note de bas de page (n° 23)

Ibid., p. 188.

Note de bas de page (n° 24)

Idem.

Note de bas de page (n° 25)

Ibid., p. 186.

Note de bas de page (n° 26)

Idem.

Note de bas de page (n° 27)

Ibid., p. 180.

Note de bas de page (n° 28)

Ibid., p. 181.

Note de bas de page (n° 29)

Ibid., p. 183.

Note de bas de page (n° 30)

Bernard-Henri Lévy, Questions de principe deux, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio essais », 1986, p. 332-336.

Note de bas de page (n° 31)

Bernard-Henri Lévy, entretien avec Nathalie Lévy dans l’émission En Aparté, le 17 novembre 2021.

Note de bas de page (n° 32)

Bernard-Henri Lévy, Questions de principe deux, op. cit., p. 332.

Note de bas de page (n° 33)

Ibid., p. 333.

Note de bas de page (n° 34)

Idem.

Note de bas de page (n° 35)

Ibid., p. 334.

Note de bas de page (n° 36)

Idem.

Note de bas de page (n° 37)

Ibid., p. 334-335.

Note de bas de page (n° 38)

Ibid., p. 335.

Note de bas de page (n° 39)

Idem.

Note de bas de page (n° 40)

Ibid., p. 336.

Note de bas de page (n° 41)

Ibid., p. 334.

Note de bas de page (n° 42)

Charles Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe.

Réseaux sociaux officiels