Y a-t-il une politique des réseaux sociaux ?

Y a-t-il une politique des réseaux sociaux ? D’emblée, cette question soulève une pluie d’objections : le politique désigne, au sens large, l’organisation étatique des êtres humains qui, rassemblés sur un territoire donné, adoptent un régime de souveraineté spécifique, de sorte que le corps social accepte d’être régi par un certain nombre de lois spécifiques. Or, à l’inverse, les réseaux sociaux constituent des entreprises privées proposant un contenu virtualisé, susceptible de se déployer à travers un cyberespace hors-sol où s’appliquent, en guise d’uniques contraintes, les règles immanentes du marché et celles, extrinsèques, des États qui les hébergent. Modèle contre modèle. Logique contre logique. Paradigme contre paradigme. D’un côté, la transcendance du politique. De l’autre, l’auto-organisation des sphères numériques. L’idée même de « réseau », d’ailleurs, semble hostile à toute approche politique : qu’est-ce qu’un réseau, sinon un cadre à la fois étriqué et élastique où se trame l’en-deçà de la cité ? Que sont les réseaux, sinon le lieu des intérêts particuliers, souvent opaques, parfois tribaux, à tout le moins infra-universels ? Que sont en somme les réseaux sociaux, sinon le cadre où se développent des communautés pré-politiques ?

Dans l’Empire et les Cinq Rois, Bernard-Henri Lévy propose une théorie des réseaux-sociaux qui prend à contrepied cette opposition binaire entre l’ordre de la technique et le champ du politique : « pour comprendre l’origine réelle » des réseaux sociaux, écrit-il, « il faut inverser l’ordre des raisons et aller voir » d’abord « du côté de la technique », à savoir d’une technique qui ne se contenterait pas d’opérer des innovations technologiques, mais qui générerait sa propre politique – une technique politico-poïétique.

Bernard-Henri Lévy commence son analyse en tenant les GAFAM pour ce qu’ils prétendent d’être : des outils. A l’instar de n’importe quel outil, les GAFAM ne seraient pas « bons » ou « mauvais » en soi, mais tout dépendrait de l’usage qu’on en fait. Ils auraient des vices et des vertus. D’un côté, note-t-il, les réseaux sociaux représentent un apport authentiquement démocratique : ils fonctionnent comme un détonateur de liberté d’expression, dans la mesure où ils confèrent aux « individus sans importance collective » (Céline) la possibilité d’inscrire leurs paroles au sein d’une archive universelle – ce qui, jusqu’alors, n’était pas le cas du papier. Plus encore, Bernard-Henri Lévy relève l’atmosphère de fête, de conte de fée ou de joie qui accompagna la naissance des GAFAM : selon leurs créateurs, Zuckerberg en tête, les réseaux sociaux permettraient de décloisonner les savoirs, de bâtir des communautés rationnelles, de faire émerger des artistes, d’offrir une voix à tous, de dénoncer des injustices, de réinventer la fonction de lanceur d’alerte, de réunir les continents… En somme, les réseaux sociaux seraient l’agora d’une triple démocratisation : de la vérité, de la parole et de l’archive. Wikipédia, Twitter et Instagram.

Mais, remarque Bernard-Henri Lévy, les prophéties messianiques des Steve Jobs et autres idoles 2.0 ont eu leur retour de bâton, si bien qu’il serait inutile d’énumérer les effets contreproductifs des réseaux sociaux. Censés ouvrir de nouveaux horizons à l’Humanité, ils ont conduit à diminuer sensiblement les capacités de concentration de leurs utilisateurs, accouchant d’une humanité décapitée de sa propre mémoire ; Bernard-Henri Lévy, citant Michel Serres, évoque un « syndrome de Saint-Denis ». Supposés contribuer à l’édification d’une plateforme où chacun aurait un droit égal à s’exprimer, ils ont ouvert la porte à l’indifférenciation de leurs contenus : l’horizontalité des discours et leur équivalence rendent impossible, sur la toile, d’identifier leurs critères de légitimité. Destinés à déployer une quantité infinie de contenus réjouissants, divertissants ou enrichissants, ils ont fini par noyer la génération 2.0 dans le flux de ce contenu – et, surtout, par l’épier à son insu. Pour toutes ces raisons, Bernard-Henri Lévy parle d’une logique « cannibale » des GAFAM, dont les principes s’autodétruisent sur l’autel de leur réalité.

Mais, selon Bernard-Henri Lévy, une telle approche est insuffisante. Pire encore, elle est illusoire. Se contenter de recenser les splendeurs et les misères des GAFAM, comme s’ils cristallisaient les vertus de leurs utilisateurs, et comme si ces derniers étaient les seuls responsables des fins qu’ils leur assignent, voilà une tâche purement descriptive, qui passe à côté du problème. Car c’est méconnaître une donnée invisible, et pourtant fondamentale. A savoir que les réseaux sociaux ont, tout simplement, réinventé la politique, et ce au sens le plus fort du verbe « réinventer » : non seulement les GAFAM ont bouleversé profondément les habitudes politiques et gouvernementales, conduisant le président Salvadorien à gouverner directement sur Twitter, le candidat ukrainien Zelensky à faire campagne via des vidéos-live, les dissidents tunisiens à organiser leurs insurrections sous la forme d’événements Facebook, les sondages à se voir peu à peu remplacés par les barres de likes sur Instagram – non seulement, donc, ces plateformes ont remodelé les pratiques politiques, mais elles ont surtout révolutionné les catégories sur lesquelles se fonde le politique en tant que tel.

Du concept d’empire à Bentham

Parmi ces catégories, Bernard-Henri Lévy cite d’abord le concept d’empire. Car c’est un fait : historiquement, les réseaux sociaux ont une origine précise. Inventés par des jeunes geeks sur des campus universitaires, développés dans les buildings de la Silicon Valley, étendus et diffusés dans le reste du monde, ils sont le produit de l’Empire américain, au même titre que le chewing-gum ou le cinéma hollywoodien. Cette généalogie, cependant, soulève un paradoxe. Si l’Empire américain contenait déjà en germes l’idée d’un territoire indéterminé, vierge de toute historicité, entretenant un rapport vulnérable avec sa terre et une relation abstraite avec son idée, il n’en demeure pas moins qu’il a été débordé par sa propre créature. Le propre de l’Empire américain, selon Bernard-Henri Lévy, provient précisément de sa fragilité et de son absence de fondements : à la différence de la France du XVIIe ou de l’Italie Renaissante, les États-Unis, se sont construits à partir d’un universel « immature », condamné à rester un « universel à terme », un universel presque liquide, impossible à fixer ou à concrétiser – bref, ce que Hegel aurait appelé un universel abstrait.

Or, cette impossibilité de la concrétisation ne porte-t-elle pas, en puissance, les principes du monde virtuel qu’instaurent les réseaux sociaux ? N’y avait-il pas une nécessité historique pour que les GAFAM fussent créés en Californie plutôt qu’en Espagne ou qu’au Japon ? Et, plus encore, les réseaux sociaux ne sont-ils pas le golem de l’Amérique ? Selon Bernard-Henri Lévy, la révolution numérique, initialement conçue pour renforcer le soft-power américain, eut l’effet paradoxal de transcender radicalement les coordonnées d’un impérialisme classique. A partir du moment où l’Empire des GAFAM n’avait plus besoin de traverser des frontières géographiques pour s’implanter dans telle ou telle région, dès lors qu’il s’étendait tout seul, horizontal et flottant, presque rhizomatique, il dépassait les dimensions de l’impérialisme américain : il sortait de sa cuisse et la rendait caduque. Et cette extension engendra une métamorphose de l’Amérique, dont la singularité se traduisit en une perte d’horizon. Les réseaux sociaux ont converti un empire instable en un empire du rien. Ce concept, que propose Bernard-Henri Lévy en écho à Nietzsche, suggère cette étonnante variation qui mène de l’absence de fondements à la présence du nihilisme : « Il faut une sacrée poigne, écrit-il, il faut la plus puissante des hyperpuissances, pour vouloir, comme ces maîtres du Net, instaurer un règne qui ne connaît plus ni frontière ni territoire, ni palais ni châteaux, ni temples, ni juges, ni coupables ni innocents, ni bien ni mal, ni même vraiment de roi (aucun de ces Gafistes, ils nous le répètent assez, n’a jamais voulu être roi), ni davantage d’idées bonnes et de croyances coupables (toutes les pensées ne se valent-elles pas dès lors qu’elles apprennent à danser sur les vagues ?). Mais c’est une force sans visée. C’est une poigne sans prise ni objet. C’est un très puissant empire, d’accord – mais c’est sur le rien, vraiment, qu’il s’exerce et c’est une force pour rien, sans dessein ni valeurs, qu’il exerce sur les ‘‘derniers des hommes’’. Et, même lorsqu’il hausse le ton, même quand il s’échauffe et tonitrue, il le fait désormais dans le vide, pour ne rien dire, sans avoir rien à proposer, imposer ou défendre. » Le phénomène des réseaux sociaux repose ainsi sur une alchimie : celle qui transforme le fragile en vide, et le vide en néant. Celle qui prive la politique du sol où elle se concrétise, de la cité réelle.

Mais Bernard-Henri Lévy va plus loin. Parler de politique des réseaux sociaux suppose surtout de réfléchir en termes de souveraineté et de régime : qui gouverne et par quels moyens ? Sur Facebook, sur Twitter, les logiques de pouvoir reposent entièrement sur des mécanismes d’exhibition (je mets en scène des photos de mon intimité, je rends mes pensées publiques, j’allonge mon identité sur ma page d’actualité) et de voyeurisme (je regarde l’intimité d’autrui, j’écoute ses pensées, je scrute son profil). Ces structures ne sont pas sans rappeler le fameux panoptique théorisé par Jérémy Bentham qui, pour soumettre les systèmes carcéraux à un ordre rationnel, inventait l’idée de la discipline moderne : il suffit, dans une prison, que les détenus sachent qu’ils peuvent être surveillés à chaque instant pour qu’ils s’auto-surveillent. Il s’agit de modeler leur comportement en fonction de ce qu’ils se figurent qu’on pourra apercevoir d’eux-mêmes. Dans ce jeu de miroir, la vision exerce une force normative : les gardiens n’ont pas besoin de voir pour que les prisonniers soient vus. Et les prisonniers, sans être nécessairement contrôlés, se sentent sempiternellement contrôlables. Comment exprimer autrement le fonctionnement des réseaux sociaux ? Immense panoptique, prison à ciel ouvert, cachot dématérialisé où les regards s’entrechoquent et les individus se neutralisent « à l’œil ».

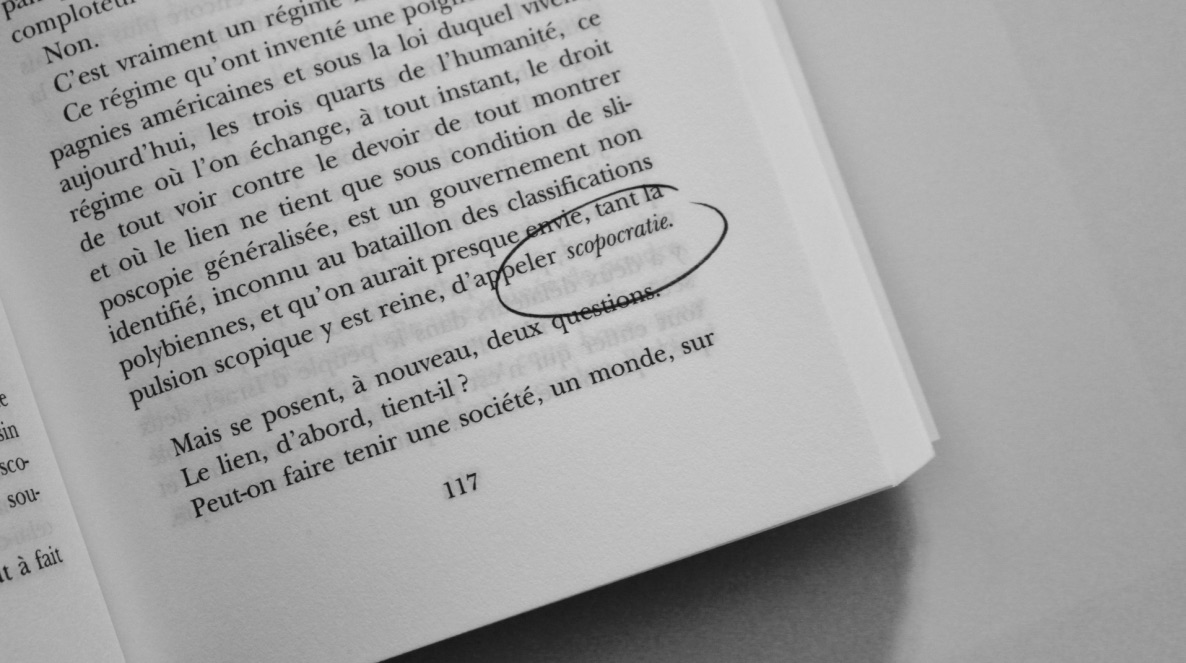

Quelle est cependant la portée de cet œil ? Bernard-Henri Lévy refuse de réduire les réseaux sociaux à l’intuition de Bentham. Car, entre les prisons modernes et les mirages de Facebook ou d’Instagram, il décèle une différence de taille. Dans les premières, le pouvoir du regard obéissait à un mouvement vertical : il émanait de l’autorité (les gardiens) et visait les sujets (les prisonniers). C’était un pouvoir descendant, permettant aux « puissants » d’observer les « assujettis ». Mais ce dispositif, dès lors qu’il devient virtuel, change de structure et se renverse. Désormais, le panoptique est dépourvu de miradors. La frontière entre surveillants et surveillés s’estompe, laissant place à une situation où « ceux d’en haut sont équipés, à quelques cryptages près, du même type de mouchards que ceux d’en bas » et où « ceux d’en bas, pour peu qu’ils soient un peu geek, ou qu’ils fréquentent, s’ils ne le sont pas, des sites d’information qui, eux, le sont éminemment, disposent d’outils de décryptage équivalents aux leurs. » Dans le régime du regard, autrement dit, il n’y a pas de puissants. Tout le monde évolue sur la même surface : les lanceurs d’alertes autant que les piégés, les voyeurs et les délateurs, les potentats et les politiques, les paparazzis et les paparazzés. Dans cette configuration, l’état civique ne résulte plus d’un contrat social, cession de sa liberté naturelle au profit de la liberté civile, mais d’un « pacte des nus », acception du risque d’être vu contre le plaisir de voir. En cela, les réseaux sociaux, non contents d’instaurer un Empire abstrait, y ont inventé un nouveau régime politique – un régime politique jamais observé dans le monde réel. Bernard-Henri Lévy propose le concept de « scopocratie » pour nommer ce cyber-État, et le définit comme « ce régime où l’on échange, à tout instant, le droit de tout voir contre le devoir de tout montrer ». C’est un régime dont les institutions (de police, de justice, de guerre) sont immanentes. Flics, juges, surveillants, souverains, voyeurs et observés, stars de leurs followers et followers de leurs stars, décapiteurs et décapités : les internautes y jouent tous les rôles à la fois. Ils passent de l’un à l’autre, ils vont et viennent de lumière en vision. Seul demeure invisible le pouvoir de ces yeux, de ces pupilles en armes.

Réseaux sociaux officiels